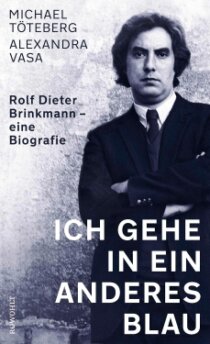

Michael Töteberg, Alexandra Vasa: Ich gehe in ein anderes Blau

Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen

Franz Hofner

Michael Töteberg, Alexandra Vasa: Ich gehe in ein anderes Blau. Rolf Dieter

Brinkmann – eine Biografie. Hamburg (Rowohlt Buchverlag) 2025, 400 Seiten.

35,00 Euro.

Es gibt viele Kriterien, nach denen man urteilen kann, ob eine Biografie gut

ist: man wird wenige finden, die das vorliegende Buch nicht erfüllt. Die

naheliegendste zuerst: es ist gut geschrieben, ein stringenter, weitgehend –

aber mit sinnvollen Vor- und Rückgriffen - chronologischer Aufbau, eine

flüssige Diktion, eine überzeugende Mischung aus eigenen Formulierungen und

Zitaten, viele davon aus dem bisher nicht zugänglichen Nachlass – es macht

keine Mühe, das Buch zu lesen und mit Sicherheit werden auch Brinkmann-Fachleute

jede Menge Neues entdecken. Einfühlung in das schwierige Wesen und die

komplexen Anliegen, die Brinkmann umtrieben. Kritische Distanz, die transparent

bleibt, gerade wenn eigene Urteile der Autoren einfließen, wie es wohl bei

jeder Biografie unvermeidlich ist.

Die beiden Autoren hatten die Möglichkeit, als Erste den Nachlass sichten zu

dürfen, allerdings einen noch nicht erschlossenen Nachlass, der nur durch

glückliche Umstände im Marbacher Literaturarchiv landete - die Stadt Köln war

nur halbherzig interessiert gewesen. Genauer gesagt sollte nicht ausgeblendet

sein, dass hinter der Floskel von ‚glücklichen Umständen‘ in der Regel

engagierte Menschen (in dem Fall die Kulturstiftung Brinkmann in Vechta)

stecken, die Dinge tun, die sie nicht tun müssten, in diesem Fall bereits in

Plastiktüten verpackte Entwürfe, Notizen, Briefe durch einen spontan

angemieteten LKW und einen Trip von Vechta nach Köln vor dem Entrümpler zu

retten.

Eine weitere Stärke des Buches ist das Zeitpanorama, das es aufspannt. Nicht

nur die muffigen 50er Jahre - Brinkmann ist 1940 geboren - werden zum Leben

erweckt (Brinkmann würde den Ausdruck „Leben“ für diese Zeit nicht goutieren),

auch die 60er werden nahegebracht, natürlich mit dem Schwerpunkt des

literarischen Lebens, aber auch knappe Exkurse in Malerei und Musik, sofern sie

Brinkmann beein-flussten, sind enthalten, mir sind keine Lücken aufgefallen, an

denen ich mehr Material gewünscht hätte. Es ist recht erfrischend, diversen

‚großen Namen‘ der literarischen Gegenwart (wenn sie denn noch leben) in der

Frühphase ihrer Karriere zu begegnen.

Michael Töteberg ist auch Herausgeber der Neuausgabe von Westwärts,

die ebenfalls 2025 bei Rowohlt erschienen ist, und, neben neuen Gedichten aus

dem Nachlass und einem Nachwort von Töteberg, auch das lange Nachwort von

Brinkmann, eine seiner letzten Arbeiten vor dem Unfalltod im März 1975,

enthielt.

Vor der Folie dieses Brinkmannschen Nachworts – ein sehr grundlegender

Verriss der Moderne, in die er sich hineingeboren fand - stellen sich einige

weitere Fragen an eine adäquate Biographie, die spezifisch für eine Person wie

Brinkmann sind. Üblicherweise werden Vokabeln wie ‚enfant terrible‘

herangezogen, um ihn zu beschreiben, seine Ausfälle, sein Widerstand gegen das

gesellschaftliche Leben und den Literaturbetrieb, aber auch seine

Widersprüchlichkeit im Widerstand, die schnell ins Naiv-Verworrene abrutschte,

wenn es darum ging, eine Welt zu konzipieren, die ihm lebenswert, ‚lebendig‘

erschienen wäre. Andere sprachen von Kotzbrocken, Reich-Ranicki nannte ihn im

Nachruf in der FAZ einen ‚unzurechnungsfähigen Poet‘. Die Ablehnung von

bürgerlich-braven, staatstragenden Verhal-tensweisen und den Hinweis auf ihre

ablähmenden, den Menschen unter seine Möglichkeiten ziehenden Wirkungen ist

zentral für Brinkmanns Sicht auf die Dinge – hier kannte er dann weder Freund

noch Feind. Eine Literatur, die vor dem Staat kuscht und sich durch Stipendien

– wie er es etwa in der Villa Massimo in Rom erfuhr – einhegen lässt, war ihm

zuwider. Es ist nur konsequent, dass er sich dort nicht als von Dankbarkeit

erfüllter Gast sah, sondern als Souverän, dem die Leistungen nach Erfüllung der

Auswahlkriterien zustanden. Die Antriebe Brinkmanns werden im Buch ausführlich

referiert, wenn auch mit deutlich spürbarer Reserviertheit.

Ich denke nicht, dass ein genau empfindender Diagnostiker in der Lage sein

muss, für wahrgenommene Mängel die Lösungen bereit zu stellen. Brinkmann lebte

und schrieb aus der Kritik an der um ihn herum existierenden Gesellschaft und

Literatur. Er hat sich, das macht die vorliegende Biographie sehr deutlich, aus

ungünstigen Startbedingungen tiefgreifend entwickelt, nicht in allen Bereichen

des Lebens, aber mit beeindruckender und nicht leicht bei anderen zu findender

Konsequenz, im Widerstand gegen alles sich verbiegen lassen. Wenn es irgendwas

an dem Buch von Töteberg/Vasa auszusetzen gäbe, dann vielleicht ein noch etwas

expliziterer Hinweis darauf, dass Kotzbrocken ein hoch anzurechnendes

Kompliment sein kann.