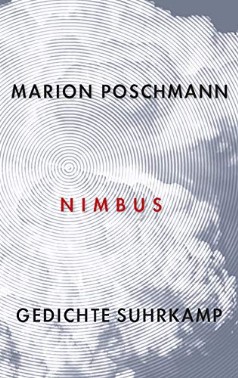

Marion Poschmann: Nimbus

Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen

Philipp Schlüter

Marion Poschmann: Nimbus.

Gedichte. Berlin (Suhrkamp Verlag) 2020. 115 Seiten. 22,00 Euro.

Der Blick des Westens nach

Sibirien war schon immer ein Blick ins Wilde, ewig Große, ein Schauen in die

Ewigkeiten der eisigen Tundra, der nadelbaumbestandenen Taiga und der baumlosen

Steppe. Hin zu einem gewaltig großen Raum, in dem Menschenleben unbemerkt verwehen

wie die Winde der Steppe. Eine „ungewisse“, eigentlich nicht vollständig

wahrnehmbare Landschaft, ganz nach dem Geschmack der vielfach prämierten

Lyrikerin Marion Poschmann. Die in Berlin lebende Dichterin, die für ihre

lyrischen, „außerordentlich genauen Naturbilder“ 2017 mit dem Preis für Nature

Writing ausgezeichnet wurde, bringt uns in ihrem neuen Lyrikband Nimbus diesem

unfassbaren Landstrich zwischen Ural und Pazifik sowie den nordatlantischen

Eismassen und der Mongolei auf dem Weg der Dichtung gekonnt näher. Es sind die

gewohnten lyrischen Landschaftsvermessungen, wie man sie beispielsweise aus Geliehene

Landschaften (2016) kennt, die die Autorin auch hier vornimmt: evokativ-suggestiv,

sich mal konkreter erschließend, doppelbödig, dann wieder ins Enigmatischere

abdriftend. Das ist Dichtkunst à la Poschmann wie man sie kennt: sie fordert

uns wieder heraus, erfreut uns durch neue Wortzusammensetzungen, einzigartige,

dichte Sprachbilder und bewusst gesetzte Vexierspiele in Versform. Marion

Poschmann ist eindeutig eine Autorin, die ihr lyrisches Fahrtwasser gefunden

hat – den drohenden Verschiebungen im klimatischen Erdgleichgewicht kann die

Dichtung leider nicht Einhalt gebieten, und doch wäre ein lyrisches Ignorieren

dieser Fakten und eine Flucht in eine naturmagische Schule, in dem die Zeit

stehengeblieben zu sein scheint, auch keine adäquate Option. Deshalb stellt Marion

Poschmann in einem ihrer letzten Gedichte des Buches folgende Überlegung in den

Raum:

Rettung des Weltklimas aus/ dem Geiste der deutschen Ode –/ haben wir uns da nicht etwas/ viel vorgenommen?/ wir, die wir vornehmlich/ mit Stanniolpapier spielen/

Retten ja, denn dafür brauchen wir die aktive Tat in der

Welt. Die Sinne schärfen? Nein, da hat die Autorin sich nicht zu viel auf die

Agenda geschrieben, das ist mehr als machbar und vollzieht sich in der

bewussten Auseinandersetzung mit den eigenwilligen, intelligenten Gedichten.

Und genau diesen Anknüpfungspunkt erschafft die Lyrikerin Marion Poschmann

äußerst kunstvoll. Um etwas zu schärfen, muss es wiederholt an einem härteren

Gegenstand geschliffen werden.

Ich taute Grönland auf mit meinem Blick/ ich schmolz Gletscher, während ich sie voll/ der Andacht überflog

Der Blick aus dem Flugzeugfenster ist majestätisch, aber

eben auch ganz ursächlich für das Verschwinden von Gletschern und

Meereseismassen. Wohin die lyrische Reise geht, unterstreicht das dem Gedicht

vorangestellte Zitat aus Sophokles Antigone ganz direkt: „Vielgestaltig

ist das Ungeheure, und nichts ist ungeheurer als der Mensch.“ Unheimlich muten

auch die titelgebende Gewitterwolke Nimbus sowie andere

Naturerscheinungen an – die unheimlichste, verhängnis-vollste Erscheinung für

die Natur bleibt aber eben der Mensch. Im Gedicht Restschnee wird die

„Industrievernunft“ enttarnt, die nach den Erdölvorkommen in Sibirien greift

und sich vormals unberührte Landschaften dienstbar macht:

Laß uns von Erdöl sprechen. Als der helle Tag/ wie jedesmal von seiner Plattform kippte,/ wuchs mir ein Pelz aus Pipelines, ich war Sonne,/ und meine Strahlen reichten bis nach Sibirien/ […] Götze der durch Röhren fließt

Der hier angedeutete Strahlenkranz der Sonne lässt an eine

zweite Bedeutung des lateinischen Wortes nimbus denken: den

Heiligenschein. Schon der Titel der Lyriksammlung folgt einer Poschmann‘schen

Poetik von Doppeldeutigkeiten. Wie sehr dabei in diesem Band alles miteinander

zusammenhängt, veranschaulicht auch ihr Sonettenkranz Die große Nordische

Expedition. In 15 Dioramen, in dem Marion Poschmann ihr traditionsreiches lyrisches

Können formbewusst unter Beweis stellt und die Entdeckungsreise des

Sibirienforschers Johann Georg Gmelin von 1733 in 15 Sonetten lyrisch verarbeitet.

Im dem Gedichtzyklus „Animismus“ erfreut uns die Lyrikerin mit acht

Tiergedichten: Krähen, Quallen (welche die Autorin als ihr persönliches

Wappentier ausgewählt hat; https://www.fu-berlin.de/campusleben/lernen-und-lehren/2018/180606-Marion-Poschmann-Antrittsvorlesung/index.html) und Schafen

(ihr zweiter Gedichtband trägt den Titel „Grund zu Schafen“, 2004). Was sie

lyrisch betreibt, ist fast immer auch Naturdichtung, die – agiert man mit

diesem Begriff – eine Tradition und verschiedene Ausprägungen der letzten

Jahrhunderte heraufbeschwört. Landschaften, Tiere, Pflanzen und das Wetter sind

auch ihre zentralen Motive, die sie aber immer mit dem Bewusstsein für

gegenwärtige zivilisatorische Zersiedelungen sowie dem Drang, sich Räume zu eigenen

zu machen, ironisch aufbricht und neu durchdenkt. So bindet sie in der zweiten ihrer

Seladon-Oden Denkfiguren der Anakreontik in ihr lyrisches Wirken über

die spezielle, graugrüne Farbe von Seladon-Keramik mit ein:

auf Treppenabsätzen aus altem Waschbeton/ die Anakreontik vor dem Gewitter

Die Autorin dichtet – unter offenkundigem Rückbezug auf die

traditionelle Schule der Naturdichtung – ganz unter den gegenwärtigen,

besorgniserregenden klimatischen Veränderun-gen, die der Mensch in seinem ‚Beschädigungsmodus

Kapitalismus‘ so anrichtet. Der Mensch wird zu einer Schicksalsmacht, zu einer

Art Daimon, wie sie den letzten Gedichtzyklus in Nimbus nennt, der

in Landschaften und vormals sakrale Orte einbricht. Im Gedicht Nymphaion

betritt ein lyrisches Ich ein antikes Nymphenheiligtum, das nur noch als

Schatten ohne Leben erscheint:

wie kalte Stücke einer Gymnastikübung/ der Bronzeleib am Wasserbecken/ […] schon sehe ich nicht mehr der locker gestaffelten Wellen/ […] zerrissen/ barocke Tapetenmuster, die treibenden Ahornblätter/ im Uferbereich. Hinter den Hochspannungsmasten

Marion Poschmann ist neben ihrem genauen Blick für

zivilisatorische Beanspruchungen unterschiedlicher Naturräume auch eine Chronistin

des sibirisch-asiatischen Raumes – landschaftlich als auch

philosophisch-kulturell. Ihr 2005 erschienener Schwarzweißroman spielt

in Magnitogorsk, einer riesig angelegten Planstadt im Ural. Und der

Gedichtzyklus Matshushima – Park des verlorenen Mondscheins aus dem erwähnten

Lyrikband Geliehene Landschaften beschreibt ein lyrisches Ich, das sich

auf den Spuren des japanischen Wanderpoeten Matsuo Bashō

auf die kiefernbestandene Bucht von Matsushima zubewegt, ein Gedicht dieses

Zyklus‘ trägt den Titel Die Kieferninseln. Marion Poschmann hat unter

diesem Titel 2017 auch einen Roman veröffentlich, in dem sie eben das prosaisch

nacherzählt, was in jenem Gedichtzyklus bereits angelegt war: die

(Pilger-)Reise des europäischen Wissenschaftlers Gilbert Silvester, der sich

ins Land der aufgehenden Sonne begibt und sich dort mit Bashōs Auf schmalen

Pfaden durchs Hinterland als Lektüre zur Mondbetrachtung an die Bucht der

Kieferninseln aufmacht. Mit Marion Poschmanns Nimbus, ihrer neusten

lyrischen Veröffentlichung, nähern wir uns dem sibirischen Raum auf ihrem

„schmalen Pfad der Dichtung“. Dabei sind die versammelten Gedichte voll von

gedanklich-hintergründigen, auf den ersten Blick unauffälligen Verknüpfungen.

In der letzten Strophe des Gedichtes Die magischen Objekte meiner Großmutter

heißt es: „[…] nach der bewährten Taktik:/ Nähe und Ferne vertauschen,

Strategem sechs.“ Das Ferne soll nah rücken und das Nahe soll fremd werden,

damit es aus einer anderen Warte betrachtet werden kann. Aber wie könnte man

sich einen sinnvollen Reim auf jenes „Strategem sechs“ machen? Die wenigsten

dürften wissen, dass es sich dabei um eine Anspielung auf die Sechsunddreißig

Strategeme des chinesischen Generals Tan Daoji handelt, dessen sechstes besagt:

„Im Osten lärmen, im Westen angreifen“.

Marion Poschmann legt in ihren Gedichten und prosaischen

Texten Fährten aus, die Leserinnen und Leser immer wieder auf die zentralen

Denkbewegungen sowie Themenfelder ihres Schaffens hinweisen. Das dem Büchlein

den Titel gebende Gedicht Nimbus – es schließt den Gedichtband ab – greift

Yugen, den ostasiatischen Begriff der erhabenen Tiefe auf. Wie an dieser

Stelle in Versform wird auch in Die Kieferninseln ein kurzer Exkurs über

diese ästhetische Dimension eingeflochten. Dies geschieht in besagtem Gedicht

mitunter sehr technokratisch. Zum Ende lesen wir: „Dunkelheit denken: nicht wie

ein Berg,/ eher wie ein negatives Gebirge“. Dieses dunkle, „negative Gebirge“

ist in Entsprechung eben jene spezielle Wolkenart, die dunkel drohend am

Horizont aufzieht und Gewitter, Regen, Hagel und Schnee mit sich trägt. Bemerkenswert

ist hier, dass Poschmann ihrem neuen Gedichtband eine kurze Passage aus

Klopstocks bekanntem Gedicht Die Frühlingsfeyer (1774) voranstellt, welches

in Goethes Werther eine zentrale Rolle im Sinne eines

zwischenmenschlichen Codes zwischen Werther und Lotte darstellt. Mit Klopstock

steht hier zugleich eine Empfindsamkeit im Raum, die einen dichterischen Pakt

mit dem individuellen, einzigartigen Gefühl des Sturm und Drang und der

Ablehnung einer allein vernunftorientierten unspirituellen Lebensweise aufleben

zu lassen scheint. Diese literarische Spur ist durch das Klopstock-Zitat wie

ein Band um Nimbus gelegt.