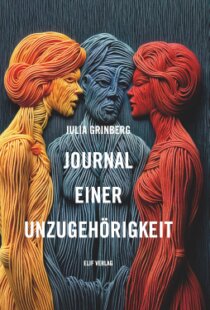

Julia Grinberg; Journal einer Unzugehörigkeit

Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen

Monika Vasik

Julia Grinberg: Journal einer Unzugehörigkeit. Gedichte und

Texte. Nettetal (ELIF Verlag) 2025. 140 Seiten. 20,00 Euro.

„Mein Nervenkostüm ist ein löchriger Lumpen“

2019 debütierte Julia Grinberg mit dem Lyrikband kill-your-darlinge im Gutleut Verlag.

Nun legt sie ihre zweite Buchveröffentlichung vor, die eine so komplexe wie

gelungene Mischung aus kurzen Prosatexten und Gedichten beinhaltet. Die Autorin

hat ihre reichen Erfahrungen des Befremdens, des Sich-fremd-Fühlens und des Fremdseins

in so ergreifende wie lehrreiche, zugleich bittere und amüsante Literatur

verwandelt.

Gegliedert ist ihr Journal

einer Unzugehörigkeit in sechs Kapitel, in denen meist aus der

Ich-Perspektive Momentaufnahmen und alltägliche Szenen eines turbulenten

In-der-Welt-Seins nachgezeichnet werden. Dabei greift die Schriftstellerin in

der Art und Weise, wie sie Ereignisse, Erinnerungen, Gedanken und Gefühle

einfließen lässt, die sich tief in sie eingeschrieben haben, die Tradition des

mündlichen Erzählens auf. Und sie hinterfragt den Sinn und die Ziele ihres

Lebens, das sie von der UdSSR über die DDR und die Ukraine schließlich im Jahr

2000 in die BRD führte.

Als was fühle ich mich?Als Zwischenbemerkung eines Zustandes.Eine fortlaufende Zweckentfremdung eines Daseins

An anderer Stelle heißt es: „Ich dachte, ich wäre in

Sicher-heit, ich habe viel durchgemacht.“ Es ist der Beginn des Ukrainekriegs.

Doch angesichts der Feindseligkeiten deutscher Putin-Verehrer muss sie sich

eingestehen, dass ihre vermeintlich „sichere Insel“ nicht sicher ist, sondern

„wackelig“. Dieses Motiv taucht noch einmal an anderer Stelle auf, nämlich bei

einer Autofahrt, und kann ebenfalls als Symbol für ihr Dasein in der Welt

gelesen werden:

Stau stehen, ausharren. Harndrang, Handymanie.Falsche Spur erwischt. Rechts fahrendie einen an mir vorbei, links fahren die anderenmir entgegen, meine Bewegung ist ein Wackeln

Grinberg steht heute in der Mitte ihres Lebens, blickt

zurück und zieht Bilanz. Es ist eine Inventur, die nichts vortäuscht und die

eigene Person nicht schont. Sie bleibt wahrhaftig, wenn sie ihren schweren

Rucksack von den Schultern hievt und ihn öffnet, darin gräbt, nach Gründen und

Ursachen forscht für das, was sie warum wie geworden ist und wie sie sich heute

durch die Tage schlägt. Geradezu beiläufig flechtet sie angesichts vergangener

und aktueller Bitternisse vage Vorsätze für die Zukunft ein, denen ihre Zweifel

angesichts des Erlebten inhärent sind:

„Ich erwäge, ein optimistisches Szenario für die nächsten Jahre auszumalen.“

Den größeren Teil ihres Journals nehmen kurze, bis zu einer

Seite lange Prosatexte ein. Es sind Minutennovellen, ein Begriff, der vom

ungarischen Schriftsteller István Örkény (1912-1979) geprägt wurde. Es sind

Erzähldestillate, die mit wenigen Sätzen Träume skizzieren, Lebensmomente und

Erinnerungen ausmalen und Stimmungen ohne Larmoyanz präzis auf den Punkt

bringen, sie manchmal ins Absurde oder ins scheinbar Absurde wenden, oft

gewürzt mit Lakonie, einem Schuss Zynismus und mehr als nur einer Prise

Melancholie, die den Gedanken an den Tod als Möglichkeit genauso einbezieht wie

ihre Angst, sich zu verlieren.

Die Titel von Grinbergs Texten beginnen fast immer mit

Kleinbuchstaben, was den Eindruck eines bruchstückhaften, sich langsam

entwickelnden Erzählens verstärkt, das dem diskontinuierlichen Fluss des

(Nach)Denkens ähnelt und ein Leben allmählich mosaikartig vor unseren Augen

entstehen lässt. Diese Titel bestehen meist aus kurzen, manchmal fragmentierten

Sätzen ohne Satzzeichen, in denen Wochentage erwähnt werden, wie „am Mittwoch

erfand ich ein Absurdometer“, „letzten Freitag freier Fall“ oder „am Dienstag trug

ich meine Angst zu Grabe“, was den Eindruck eines Journals bestärkt, entfernt

auch einem Tagebuch ähnelt. Doch es weist darüber hinaus, da es keine

Datierungen gibt und ein Wochentag ohne Jahresangabe bloß der bewusste

Entschluss einer (vorläufigen) Festschreibung ist, für die gleichwohl fast

jeder andere Tag eines Jahres möglich wäre. Denn wie es im Titel eines Textes

heißt, „es spielt keine Rolle, ob nun Dienstag oder Mittwoch war“.

Inhaltlich reichen die Episoden von der frühen Kindheit bis

ins Heute. Sie bezeugen ein Aufwachsen in einem lieblosen Elternhaus, in dem

Mahlzeiten als „Liebesrudiment“ dienen und ein „Indiz der Gunst“ sind. Sie

erzählen vom Ausgesetztsein, von menschlichen Schwächen, der Sehnsucht nach

einer Umarmung und dem erfolglosen Bemühen, der sich entziehenden Mutter alles

recht zu machen, um ihr zu gefallen. Sie lernt, das einzig Wichtige im Leben

sei zu funktionieren. Sie verdient früh Geld und schlägt ihre Zeit tot mit für

sie bedeutungslosen Brotjobs.

„Handelsreisen, das traurige Geschäft, meine Übung in Demut und Selbstverleugnung.“

Grinberg zeigt in ihren Überlegungen ein feines Gespür für

Nuancen, macht auf differenzierte Weise die Hilflosigkeit, erfolglose

Auflehnung und Orientierungslosigkeit begreifbar. Sie weiß von Sehnsüchten,

ihren Ängsten und Panikattacken zu berichten, die sich angesichts des

Ukrainekriegs noch verstärken. Und sie erzählt von früher Überforderung, „als

ich schon Studentin, Ehefrau, pflegende Tochter einer krebskranken Frau war“.

Hart geht sie auch mit sich als Mutter ins Gericht, weil sie denkt, dass sie in

dieser Rolle ständig versagend ist. Dazwischen knallen Merksätze,

Selbstermahnungen und Gebote, mit denen sie sich zur Härte gegen sich selbst

und zum Weitermachen zwingt:

„Tränen stiegen hoch. Bloß nicht! Zurückhalten! Durchhalten.“

Die Ich-Figur erkennt, „ich, wie ein jeder, bin alleine“.

Doch Grinberg ist im Besitz ihrer präzisen Sprache, mit der sie sich selbst

ermächtigt und ihr Schicksal auf einzigartige Weise in Literatur verwandelt.

Schreiben heilt nicht, aber es schafft Abstand und ist eine Form der

Bewältigung, des Selbstgesprächs sowie des (Mit)Teilens. Die Schriftstellerin

entfaltet kein bloß privates Schicksal, sondern eine für ähnlich reiche,

vielfach gebrochene Biografien prototypische Erzählung. Grinberg erschafft mit

ihrer Ich-Figur kein papierenes Wesen, sondern einen interessanten Menschen aus

Fleisch und Blut, aus Freuden und Leiden, aus Schönheit, Wunden und Not, eine

Frau, die zudem über herrlichen Humor verfügt, der sich gelegentlich Richtung

Sarkasmus oder Ironie verschiebt.

„So schrieb und schreibe ich mich selbst, gebe mir eine zeitweilige Bescheinigung meiner, hänge an diesem seidenen Faden.“