Gunnar Sohn: Sprachräume und Waldfenster – Über Peter Waterhouse’ Roman Z Ypsilon X

KIOSK/Veranstaltungen > Veranstaltungen

0

Gunnar Sohn

Sprachräume und Waldfenster –

Über Peter Waterhouse’ Roman Z Ypsilon X

Eine stille Szene am Anfang

Im leeren Foyer eines Hotels, irgendwo in Südkärnten, setzt ein Schauspieler an zu sprechen. Der Satz, den er probt, hängt ihm wie ein Fremdkörper zwischen den Zähnen: „And are who what“. Er wiederholt ihn, flüstert ihn, bis die Worte zu Geräuschen werden. Dann schiebt sich aus dem Schweigen eine andere Zeile hervor, fast wie aus einem anderen Raum: „in einen hellen Wald“. Dieser Moment – zwischen Lärm und Lauschen, zwischen Sprechen und Hören – steht am Anfang von Peter Waterhouse’ monumentalem Dreiteiler Z Ypsilon X. Der Wald ist kein Schauplatz, sondern ein Licht, das im Dunkel der Sprache aufblitzt.

Das Hotel, von dem hier die Rede ist, heißt zunächst schlicht „O“. Der Erzähler dreht das Wort um und liest „O let oh sad“. Solche Verwandlungen sind typisch für Waterhouse’ Denken: Ein Name wird zum Befehl, die Trauer im englischen „sad“ lässt das neutrale deutsche „das“ kippen. Das Hotel bekommt einen zweiten Namen – De Crescend O –, ein „vom wachsenden Nichts“. Es sind Räume der Sprache, in denen Wörter Rückseiten bekommen und neue Bedeutungen tragen. Dazu passt, dass Waterhouse am Anfang seiner Lesung erläutert, er sei selbst nur noch „Leser seines Buches“; die Autorfunktion löst sich auf, aus dem Schreiben wird ein behutsames Wiederlesen.

Lesender Autor, hörende Wörter

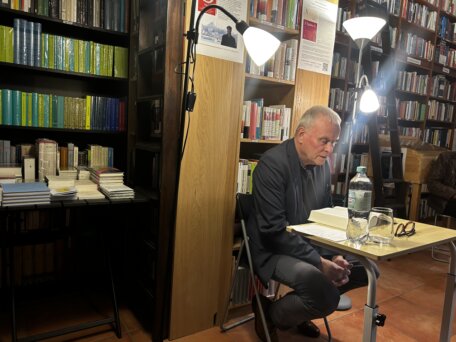

Der Abend in der Bonner Buchhandlung Böttger beginnt mit einem Dank. Waterhouse spricht von der Bedeutung guter Buchhandlungen: Ohne die Hinweise und Empfehlungen, die er in Wien bekam, wäre dieser Roman nicht entstanden. Er zählt Wörter auf, die im Buch vorkommen (Hotel, Tropau, ) und solche, die fehlen (Aprikosen, Ameisen, Großbritannien). Und er verweist auf einen Begriff, der zwar im Roman nicht vorkommt, aber seine poetische Haltung prägt: Urteilskraft. Mit Hannah Arendt und Immanuel Kant im Hintergrund beschreibt er „Urteilskraft“ als die Fähigkeit, etwas zu beurteilen, für das man keine Kriterien hat. Diese Haltung zur Welt – offen, fragend, ohne vorgefertigte Maßstäbe – ist der innere Motor von Z Ypsilon X.

Im Publikum nennt jemand das Werk einen „Rotationsroman“. Waterhouse nickt: Beim Schreiben habe er sich gedreht, sagte er, immer im Kreis um die Erinnerungen an seine Großeltern. Das Buch versuche, die lineare Zeit anzuhalten oder wenigstens zu verzögern. Dieser Gedanke spiegelt sich im Lesetempo: Anfänge werden ausprobiert, verworfen und wieder aufgenommen. Waterhouse erzählt von fünfzehn begonnenen Kapiteln, bevor er den „richtigen“ Anfang fand – eben den Satz vom hellen Wald, der sich wie ein Leitmotiv durch das ganze Werk zieht. Anfänglichkeit wird zur Kategorie, zum Versuch, Geschichte nicht als geraden Strahl, sondern als Spirale zu erzählen.

Familienarchäologie und Sprachgeologie

Z Ypsilon X ist ein Familienbuch. Es geht um einen Großvater, der als Hauptschriftleiter im nationalsozialistischen Österreich tätig war und dessen Bibliothek verstaubt in den Regalen der Nachkommen steht. Hundert Jahre später nimmt der Enkel die Bücher in die Hand, liest die Randnotizen und Widmungen und baut aus den Schweigeschichten eine Gegenwelt. Dieser literarische Archäologe der Wörter beobachtet, wie Worte mit der Zeit schichten bilden wie Gestein. Wenn Waterhouse von Hannah Arendt spricht, denkt man an ihren Begriff der „Denktätigkeit“: ein ständiges Umgraben von Sprache, ohne den Boden zu verlassen.

Auch die Übersetzungen, die im Roman eine Rolle spielen – etwa aus Charles Dickens’ David Copperfield – sind mehr als bloße Übertragungen. Der Satz „and are who what“, der den Erzähler zu Anfang verstört, stammt aus Dickens’ Roman und stellt eine moralische Frage: Was sind sie, diese Leute? Waterhouse liest den Satz, verdreht ihn, sucht nach seinen verborgenen Fragen. Er ersetzt Wörter, er horcht der Stille zwischen den Buchstaben. So entsteht eine poetische Kritik am Kategorisieren, an der Sprache der Verachtung.

Wie man diesen Roman liest

Am Ende der Veranstaltung ergriff der Buchhändler Alfred Böttger selbst das Wort. Seine Empfehlung klang wie eine kleine Poetik des Lesens. Man solle nicht zur einfachen „Volksausgabe“ des Romans greifen, sagte er; besser sei es, die Vorzugsausgabe zu wählen, im kräftigen Leinen gebunden und mit einer Radierung von Tannhäuser versehen. Mehr noch: Z Ypsilon X sei kein Buch, das man einfach hintereinander weg liest. Man müsse sich trauen, „immer wieder in neuen Ansätzen in dieses Buch hinein[zu]steigen“ und „es mit diesem Buch aufzunehmen“. Das Lesen selbst werde zum Zeitexperiment: zurückgehen, springen, verweilen, neu beginnen. Böttger sagte, dass es dafür einer kräftigen Lebenszeit bedürfe und zugleich, dass das Buch helfe, diese Zeit sinnvoll zu füllen.

Diese Empfehlung ist treffend: Es geht nicht darum, sofort ein Urteil zu fällen, sondern darum, die Texte zu erkunden, sie immer wieder in andere Zusammenhänge zu stellen. Waterhouse’ Roman ist ein Experimentierfeld, auf dem das leise Hören und das genaue Sehen wichtiger sind als das schnelle Verstehen. Wer sich darauf einlässt, findet Waldfenster in der Sprache und Räume hinter Worten, in denen Trauer, Schuld und Hoffnung neue Töne bekommen.

Epilog

Die Lesung in Bonn zeigte, wie sehr Z Ypsilon X ein lebendiges Wesen ist. Peter Waterhouse liest aus seinem eigenen Buch wie aus dem Buch eines anderen; er erschafft sich, indem er sich als Leser verliert. Für ein Magazin wie Signaturen, das sich dem poetischen Diskurs verschreibt, ist dieses Werk ein Glücksfall. Es eröffnet Sprachräume, in denen das Einzelne in das Allgemeine wächst und das Allgemeine in das Einzelne zurückschlägt. Es lädt zu einer Lektüre ein, die mit den Ohren beginnt – dort, wo im leisen Sprechen ein heller Wald auftaucht und ein Hotel seinen Namen dreht.