Gunnar Sohn: Der Schnitt der Vernunft

KIOSK/Veranstaltungen > Veranstaltungen

0

Gunnar Sohn

Der Schnitt

der Vernunft

László F. Földényi über Paris, die

Guillotine

und den Traum der Surrealisten

Ein Mädchen

mit Fernrohr

Es beginnt mit einem Mädchen, das ein Fernrohr in der

Hand hält. Hinter ihr steigt ein Ballon, daneben schwebt ein Fallschirm. Ein

Bild des jungen Ingres, gezeichnet um 1797: Barbara Bansi, Tochter einer Genfer

Emigrantenfamilie, blickt in den Himmel – in eine Zukunft, die heller scheint

als sie ist. Ein Blick, noch unschuldig, aber schon durchdrungen von der

Faszination des Messbaren. Der Ballon hebt ab, der Mensch fällt – und zwischen

beiden Bewegungen beginnt die Moderne.

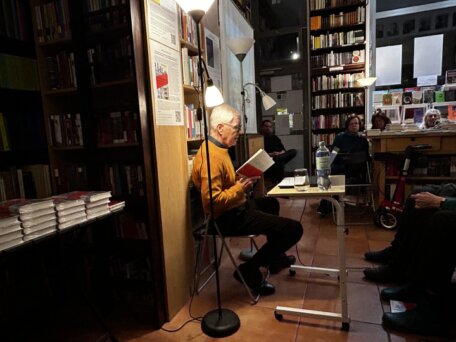

László F. Földényi erzählte diese Geschichte in der

Buchhandlung Böttger in Bonn. Kein akademischer Vortrag, sondern ein leises,

gedankensattes Pariser Nachtstück, durchzogen von Ironie und Melancholie.

Alfred Böttger begrüßte den Gast mit jener

unnachahmlichen Mischung aus Gelehrsamkeit und Witz, die diese Buchhandlung zu

einem Ort des Denkens macht. „Fast alle seine Bücher stehen in meinem Fenster“,

sagte er, und es klang weniger nach Werbung als nach Freund-schaft.

Die

Humanität der Klinge

Földényi beginnt mit der Erfindung einer Maschine, die

das Töten humanisierte. So jedenfalls verstand es Dr. Joseph-Ignace Guillotin,

als er im Herbst 1789 in der französischen Nationalversammlung den Vorschlag

machte, alle Hinrichtungen künftig mit einem einheit-lichen, mechanischen Gerät

durchzuführen – schnell, schmerzlos, gleich für alle.

Die Guillotine war das erste technische Symbol der

Gleichheit. Kein Henker mehr, keine Tortur, keine soziale Hierarchie im Tod.

Der Fortschritt kam mit einer Klinge. Und mit ihm die Illusion, dass sich Moral

und Mechanik versöhnen ließen.

Földényi erzählt von der eigentümlichen Faszination,

die das Gerät im 19. Jahrhundert ausübte: wie Spielzeug-Guillotinen in

europäischen Salons kursierten, mit denen Kinder Puppen enthaupteten. Selbst

Goethe, der von allem Technischen magisch angezogen war, wünschte sich für

seinen Sohn August ein solches Modell. Die Großmutter verbot es. Vernunft hat

manchmal Mütter.

Experimente

mit dem Tod

Nach der Revolution begann die Wissenschaft, das

Werkzeug des Scharfrichters als Laborinstrument zu betrachten. Ärzte,

Physiologen, neugierige Gelehrte beobachteten die abgeschlagenen Köpfe:

Blinzelten sie noch? Zuckten die Lippen? Reagierte das Bewusstsein für

Sekundenbruchteile weiter?

Földényi zitiert Berichte aus den Zeitungen jener

Jahre: wie die Augen der Toten die Blicke der Umstehenden erwiderten, wie ein

Arzt dem abgetrennten Haupt eines Verurteilten seinen Namen zurief – und das

Gesicht, so wurde berichtet, sich für den Bruchteil einer Sekunde empörte.

Die Guillotine wurde so zum Vorläufer der modernen

Neurowissenschaften, ein makabres Experimentierfeld der Aufklärung, in dem man

glaubte, den letzten Rest von Bewusstsein messen zu können. Der Schnitt als

Methode der Erkenntnis.

Vom Schafott

zum Atelier

Hier setzt Földényi seine geistige Verbindungslinie.

Die Präzision des Scharfrichters wird zur Geste des Künstlers. Der Schnitt, der

Körper trennt, kehrt als Kompositionsprinzip in die Kunst zurück.

Die Surrealisten, hundert Jahre später, übernahmen

diese Logik – aber sie wendeten sie um. Wo die Guillotine den Menschen

spaltete, setzten sie ihn wieder zusammen: aus Träumen, Fundstücken, Brüchen,

Zitaten. Lautréamont sprach von der „zufälligen Begegnung einer Nähmaschine und

eines Regenschirms auf einem Seziertisch“ – ein Bild, das die Grausamkeit der

Mechanik in den poetischen Wahnsinn der Assoziation überführt.

Bei Földényi bekommt dieser Satz Gewicht. Die

Guillotine, sagt er, war die erste Maschine, die das Denken in Schnitte

übersetzte. Die Surrealisten, von Apollinaire über Max Ernst bis zu Buñuel,

machten aus diesen Schnitten ihre Grammatik.

Inkohärenz

als Methode

In seiner Lesung beschreibt Földényi mit spürbarer

Freude die Vorläufer des Surrealismus: die „Inkohärenten“, eine anarchische

Künstlergruppe im Paris der 1880er-Jahre. Ihre Ausstellungen trugen Titel wie Zeichnungen

von Menschen, die nicht zeichnen können. Zweitausend Teilnehmer reichten

Werke ein – schwarze Leinwände, weiße Leinwände, betende Schweine, zerlegte

Körper, Karikaturen des Ernstes.

Es war die Ästhetik des Zufalls, des Dada avant la

lettre. Die Jury loste die Preise aus. Der Spott wurde zur Methode, der Unsinn

zur Erkenntnis. Földényi beschreibt diese Bewegung als „humoristische

Wiederkehr der Revolution“: Wo Haussmann mit Lineal und Dekret Ordnung schuf,

zersägten die Inkohärenten die Welt in Stücke – und lachten darüber.

Ihre Nachfahren sind die Surrealisten. Was in der

Guillotine begann – die Idee, dass Erkenntnis durch Trennung entsteht –, endet

in Collage und Montage, in Lautréamonts, Duchamps, Arps und Richters Welt.

Die Anatomie

des Traums

Die Guillotine schnitt den Körper, der Surrealismus

schnitt die Sprache. Beide suchten das Unbewusste, das im Moment der Trennung

aufblitzt.

Apollinaire, sagt Földényi, war der Chronist dieser

Umkehrung: Seine „Calligrammes“ ordnen Wörter wie Körperteile, die sich

auflösen und neu zusammensetzen. Bei Proust wird die Erinnerung zur sanften

Guillotine – ein Akt der Zergliederung, der Liebe, der Zeit. Lautréamont und

Rimbaud treiben den Schnitt ins Visionäre: das Denken als Enthauptung der

Gewissheit.

So entsteht eine doppelte Bewegung – die Aufklärung

schafft das Messer, der Surrealismus verwandelt es in ein Werkzeug der

Imagination.

Epilog:

Bonner Surrealismus

Als Alfred Böttger am Ende das Wort ergreift, klingt

die Geschichte wie eine Variation über Paradoxien. „Ihr enzyklopädisches Wissen

erschlägt mich nicht, es erfreut mich“, sagt er. „Ich bekomme Lust,

weiterzudenken.“ Und dann fügt er hinzu, ganz Kaufmann und Philosoph zugleich:

„Wenn Sie noch einmal ins Buch schauen, werden Sie es kaufen. Und wissen Sie,

was dann passiert? Sie machen mich reich – und, viel schöner, Sie machen sich

selbst reich.“

Das Publikum lacht. Draußen regnet es über Bonn, als

habe sich ein Hauch von Pariser Melancholie in die Nacht verirrt.

Vielleicht, denkt man, war die Guillotine nur der

Auftakt einer geistigen Revolution, die noch immer andauert – der Versuch, in

jedem Schnitt einen Gedanken zu finden, in jeder Wunde ein Bild, in jeder

Unterbrechung ein neues Beginnen.

Barbara Bansi hält ihr Fernrohr in der Hand. Der

Ballon steigt, der Fallschirm sinkt. Zwischen beiden – die Schwebe des

Bewusstseins.

Denken, sagt Földényi, ist vielleicht nichts anderes,

als den Fallschirm nach dem Fall zu erfinden.

László F. Földényi: Der lange

Schatten der Guillotine. Lebensbilder aus dem Paris des neunzehnten

Jahrhunderts. Deutsch von Ákos Doma. Berlin (Matthes & Seitz) 2024. 302 Seiten, 28,00 Euro.