Felix Philipp Ingold: Im stalinistischen Literaturbetrieb

Memo/Essay > Aus dem Notizbuch > Essay

0

Felix Philipp Ingold

Im stalinistischen Literaturbetrieb

Michail Prischwin berichtet von Anpassung und Widerstand

Beiläufig notiert

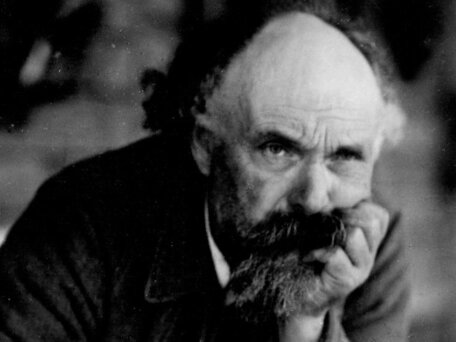

der russische Schriftsteller Michail Prischwin in seinem Tagebuch für das Jahr

1936, er habe den «letzten Zahn» verloren und müsse sich nun wohl um ein

künstliches Gebiss bemühen … Mit diesem trivialen, für ihn aber offenkundig

bedeutsamen Eintrag verweist er indirekt auf sein vorgerücktes Alter (63),

andrerseits – symbolisch – auf seine damalige Lebens- und Arbeitssituation, in

der er angesichts der zunehmenden stalinistischen Repression manche

persönlichen Wertvorstellungen aufgeben und sich literarisch wie ideologisch

völlig neu positionieren musste, um weiterhin im sowjetischen Kulturbetrieb

bestehen zu können.

Die behördliche Reglementierung der

Sowjetliteratur, ihre ideologische Vereinnahmung wie auch ihre «Säuberung» von

angeblich staats- oder parteifeindlichen «Elementen» hatten bereits in den

frühen 1930er Jahren eingesetzt, ehe sie um 1936 zu systematischem Staatsterror

mutierten. In Moskau fand damals ein erster Schauprozess statt, der mit der

Erschießung namhafter stalinkritischer Parteifunktionäre endete. Gleichzeitig

wurde ein neues Grundgesetz verabschiedet, das als «Stalin-Verfassung» gelten

sollte. Durch zusätzliche Verordnungen zur Familien-, Arbeits-, Gesundheits-

und Hochschulpolitik verschärfte der Kreml die soziale Disziplinierung.

Ebenfalls 1936 gerieten

namhafte Kulturschaffende wie der Komponist Dmitrij Schostakowitsch oder die

Dichter Demjan Bednyj und Boris Pasternak wegen formaler und ideologischer

Abweichungen vom offiziell dekretierten Sozialistischen Realismus in den Focus

der Parteikritik. Eine kleine dissidente Minderheit zog sich unter diesem

massiven Druck ins innere Exil zurück und verharrte für lange Zeit in

unfreiwilligem Schweigen – Bulgakow, Olescha, Tynjanow und Anna Achmatowa

gehörten, nebst andern, zu dieser verstummten Elite.

•

Mit dem Tod Maksim

Gorkijs im selben Jahr verlor die gleichgeschaltete Sowjetliteratur einen

einflussreichen Moderator: Als Vorsitzender des nationalen

Schriftstellerverbands und als langjähriger Vertrauter Stalins hatte er sich

wiederholt für bedrängte Autoren eingesetzt, indem er ihnen – wenigstens – zu

Strafmilderungen oder zur Emigration ins Ausland verhalf. Doch Hunderte von Schriftstellern,

Publizisten, Übersetzern, Literaturkritikern und -profes-soren wurden

in der Folge festgenommen und hingerichtet; Tausende von Intellektuellen aller

Sparten kamen in Lagerhaft; nur linientreu engagierte Literaten behielten die

Möglichkeit, ihre entsprechend begradigten Texte «offiziell» zu veröffentlichen

– das Verlagswesen, die Presse, der Literaturbetrieb insgesamt waren

verstaatlicht. Viele willfährige Literaten – auch sie scharf beobachtet –

konnten damals unter besten materiellen Bedingungen weiterarbeiten und

publizieren.

Zu ihnen gehörte

auch der angesehene, schon vor der Revolution populäre Erzähler Michail

Prischwin, der sich als versierter Verfasser von Reise-, Volks-, Natur- und

Kinderliteratur einen Namen gemacht hatte. Mit seinen ersten Werkausgaben (3

Bände, 1912-1914; 7 Bände, 1927-1930) etablierte er sich als künftiger Schulbuchklassiker

der russischen literarischen Moderne, zog aber mit seiner Naturseligkeit

(«Biologismus») auch Kritik auf sich. Titel wie «Der Vogelfriedhof» (1911), «Das

Jüngste Gericht» (1917), «Die Kette des Kastschej» (1927), «Shen-Schen» (1933) festigten

seinen Ruhm.

Ungeachtet

seiner früheren und aktuellen Vorbehalte gegenüber der bolschewisti-schen Kulturpolitik

versuchte Prischwin nach dem Großen Oktober in der Sowjetliteratur Fuß zu fassen.

Das ließ sich ohne entsprechende Zugeständnisse und Kompromisse nicht

bewerkstelligen. Durch geschicktes Lavieren gelang es ihm, seine prominente

Stellung im Literaturbetrieb zu wahren, sie sogar zu erweitern und sich darüber

hinaus diverse rare Privilegien zu sichern. Als ordentliches Mitglied des

Allsowjetischen Schriftstellerverbands hielt er dort wie in andern offiziellen

Gremien seine obligaten Reden, beklatschte die Auftritte wortführender

Funktionäre, meldete sich in der Partei- und Regierungspresse regelmäßig zu

Wort, unternahm in deren Auftrag diverse Informations- und Studienreisen, um

die Errichtung der neuen stalinistischen Ordnung, speziell auch der forcierten

Industrialisierung zu beobachten und darüber zu berichten.

Während eine

Vielzahl seiner Kollegen Gefangenschaft oder Verbannung erdulden mussten,

genoss Prischwin ungewöhnliche, geradezu exzentrische Privilegien: Bei völliger

Bewegungsfreiheit konnte er seinen Wohnort nach Belieben wechseln, wurde mit

luxuriösen Nahrungsmitteln versorgt, besaß einen Privatwagen, eine

professionelle, aus Deutschland importierte Photoausrüstung (Leica! Zeiss!),

dazu eine Lizenz zum Jagen, die er auch während der Terror- und Hungerjahre

ausgiebig nutzte – seine Tagebuchaufzeichnungen von 1936 (und generell aus den

1930er Jahren) geben darüber reichlich Auskunft.

Auf einer

mehrmonatigen Dienstreise durch den Nordkaukasus, die er im Auftrag der

Regierungszeitung «Iswestija» absolvierte, traf Prischwin wiederholt mit einem

dortigen Parteiführer (dem «lokalen Stalin») zusammen und glaubte in ihm den

Typus des kommenden Machthabers zu erkennen – einen Menschen mit «rein

kindlichem Bewusstsein von Recht und Wahrheit», mit unbeugsamem Willen und

klarer Entschiedenheit: «Das ist rot, das ist weiß, Rot ist das Unsrige, Weiß

ist ohne Zaudern zu erschlagen. Und er macht es uns vor, geht voran. Und wir

alle werfen, seine Wahrheit spürend, unser Zaudern ab, froh ob der Möglichkeit,

unsre Seele zu reinigen.» Genau so hätte Prischwin auch sein eigenes Verhältnis

zur stalinistischen Führung beschreiben können. – Dennoch finden sich in diesen

«dienstlichen» Notizen auch Belege dafür, dass er die angeblich «lichte»

Sowjetrealität doch auch durch behördliche Fehlleistungen und Missstände

getrübt sah.

•

Wenn Michail Prischwin

kein aktiver Mitmacher des stalinistischen Gewaltregimes war, ein Mitläufer und

Profiteur war er allemal. Eindrücklich bezeugt sein Tagebuch, wie genau er die offizielle

Presse verfolgte – er registrierte jede Rede, jedes Dekret und jedes Verdikt des

Diktators, versuchte zu verstehen und zu rechtfertigen, was damit «gemeint»

war, notierte sorgsam, was führende Literaturfunktionäre und Kritiker verlauten

ließen, hielt fest, was die kommunistische Propaganda an Zielvorstellungen und

Forderungen vorgab.

Angesagt war in

der durch und durch tribunalisierten sowjetischen Gesellschaft ein «heiteres

Leben», Stalin tat es von Plakatwänden und auf Pressephotos millionenfach durch

sein «väterliches Lächeln» kund. Prischwin glaubte darin ein ingeniöses

«taktisches Verfahren» zu erkennen, stimmte also wesentlich mit Stalin überein

und warnte darüber hinaus davor, ob der verordneten Heiterkeit den innern Feind

zu vergessen: «Da es den Feind gibt, müssen die Führungsleute ihre Augen und

Ohren offenhalten, um im richtigen Moment dem Feind mit gesträubtem Fell

entgegenzutreten.»

Gelegentliche

Bedenken oder Zweifel unterdrückte Prischwin nicht, ließ sie jedoch, ohne sie

zu vertiefen, nur am Rand aufkommen. Vorrangig war er an der Durchsetzung

seines eigenen Werks und an der Bestätigung seiner literarischen Meisterschaft interessiert.

Dass er trotz der internationalen politischen Isolierung seines Landes als

einer der wenigen Sowjetautoren weiterhin im westlichen Ausland gedruckt und

gelobt wurde, schmeichelte seiner Eitelkeit – mehrfach hält er dies im Tagebuch

fest, indem er selbstgewiss bekräftigt: «Die Bedeutung meiner Stellung wird

erstens durch die Bedeutung des Kommunismus in der gegenwärtigern Zeit

bekräftigt und zweitens durch die gesellschaftliche Anerkennung meines

Schaffens.»

•

Breiteren Raum

nehmen demgegenüber Prischwins Betrachtungen und Reflexionen zur urtümlichen

russischen Natur ein (Wälder, Gewässer, Gebirge), seine detaillierten

Beschreibungen von Landschaften, Pflanzen, Tieren weisen ihn als einen

bemerkenswerten Repräsentanten des modernen Nature writing aus und

lassen im Übrigen seine Nähe zur einheimischen Folklore und Mythologie

erkennen. Er selbst setzt sich nach eigenem Bekunden zum Ziel, «volkstümlich»

und «verständlich» zu erzählen, «wie es verlangt wird», eine

Schreibweise, «die der Gegenwart gerecht wird und bei allem Realismus sich ins

Märchenhafte wendet». Im Tagebuch praktiziert er diese Erzählweise allerdings

über weite Strecken auf bestenfalls journalistischem Niveau und langweilt mit

ebenso umständlichen wie unergiebigen Beschreibungen irgendwelcher Alltags-

oder Naturphänomene.

Andrerseits ist

man erstaunt darüber, dass er geistige oder gar geistliche Dinge bloß nebenbei

anspricht, obwohl er bekannterweise philosophisch wie religiös seriös

interessiert war. Auch die literarische Klassik (deren Relevanz in Notzeiten

gemeinhin zunimmt) scheint Prischwin in seinem düsteren Berichtsjahr nicht

sonderlich beschäftigt zu haben, ausgenommen Lew Tolstoj, dessen späte

Tagebücher er regelmäßig mit Respekt konsultiert. Umso ausführlicher verbreitet

er sich über die zeitgenössische, intellektuell wie künstlerisch unbedarfte

Sowjetliteratur, wiewohl er sie merklich verachtet und widerwillig zur Kenntnis

nimmt; doch offenkundig zieht er sie als Vergleichsmaterial heran, um seinen

eigenen literarischen Spielraum auszuloten.

Dabei gerät ihm

die Auseinandersetzung mit seinem erfolgreichen Kollegen Samuil Marschak, den

er als bösartigen Rivalen wahrnimmt, zu einer intimen Feindschaft. Der Beginn

wie das Ende des vorliegenden Tagebuchs dokumentiert diese Feindschaft auf

fatale Weise: Der gehasste Gegner ist nicht bloß ein literarischer Kontrahent,

er ist außerdem ein Jude, schlimmer – ein «Drecksjude» (russ. shid).

Prischwin bringt hier seinen militanten Antisemitismus unverhüllt, ja betont

aggressiv zur Geltung. Abgesehen davon, dass er den Juden pauschal vorwirft,

sie verhunzten durch ihre Sprechweise und ihren Jargon die erhabene großrussische

Sprache, kann er den populären Marschak «persönlich nicht einmal für einen

Schriftsteller» halten, und als großrussischer Nationalist unterstellt er ihm,

er schreibe nur deshalb russisch, weil er sein «ausländisches» (d.h.

russlandfeindliches, eben jüdisches) Denken kaschieren wolle – ein in Russland

weitverbreitetes antisemitisches und weltverschwörerisches Klischee, demzufolge

die Juden von ihrem althergebrachten Vorhaben ablenken wollten, «die jetzigen

Völker ins Wanken zu bringen und von ihren Fundamenten zu stürzen».

Am letzten Tag

dieses Horrorjahres, zu Silvester 1936, kommt Prischwin noch einmal auf

Marschak zurück in der Befürchtung, der einflussreiche Gegner könnte sich von

den ihm zugefügten «Schlägen» erholt haben. Folglich werde er den «Kampf» gegen

ihn im neuen Jahr wieder aufnehmen und dafür zusätzlich ein paar gleichgesinnte

«kluge Leute» rekrutieren; und ebenso offenherzig wie zynisch stellt er klar:

«Alles einzig mit dem Ziel, mir die Möglichkeit meines Schreibens in

Zurückgezogenheit finanziell abzusichern.» Denn: «Tatsächlich bekomme ich ja

nur dank meines Ruhms die Möglichkeit, mich mit dem zu befassen, womit ich mich

befassen will.»

•

Eben dies scheint

für Michail Prischwin Priorität zu haben – sich im bestehenden System eine

abgehobene Position zu verschaffen, die ihn jeder Kritik entziehen und ihm ein

selbstbestimmtes Dasein im repressiven Sowjetstaat ermöglichen sollte: «… man

will unaufhaltsam höher hinauf, und dort ist man dann von allem losgelöst.» Ein

naives, allzu hochfliegendes Begehren! Prischwins Kampf gegen Samuil Marschak –

wie auch seine Verachtung für andere jüdische Autoren – ist demnach nicht nur

von Rassenhass und Kollegenneid inspiriert, es ist auch ein Machtkampf um persönliche

Verfügungsgewalt im stalinistischen Literaturbetrieb. Doch lediglich

andeutungsweise befragt sich Prischwin hin und wieder selbstkritisch zur

Rechtmäßigkeit und Moral seines Verhaltens – ihm genügt der schlichte Vermerk:

«Bin mit Drehen und Wenden ungeschoren davongekommen.» Und er bleibt überzeugt

davon, dass ihn sein «Lebensgefühl» nicht täuscht, dass es vielmehr die einzig

«richtige Linie» ist.

Von tödlichem

«Kampf» berichtet Prischwin indes sehr oft und sehr ausführlich auch im

Zusammenhang mit seinen privaten Jagdausflügen, die als blutrünstige Episoden

auf befremdliche Weise mit der damaligen mörderischen Massenverfolgung

unliebsamer Staatsbürger korrespondieren. «All diese Jagden mit dem Hetzhund

gleichen in diesem Jahr einer Alkoholsucht, je müder man ist, desto heftiger

verlangt es einen danach.» Prischwin selbst vergleicht den Jagdinstinkt mit dem

Machtinstinkt der Sowjetführer und die Hetzjagd auf Wildtiere mit der

Verfolgung von Staatsfeinden durch abgerichtete Bluthunde: «Das hat etwas

Jägermäßiges», lässt er sich von einem führenden Parteifunktionär bestätigen.

Als

Naturliebhaber und speziell als Tierfreund hat er gleichwohl keinerlei Skrupel,

regelmäßig und mit eingestandenem Vergnügen auf Wild- oder Vogeljagd zu gehen,

und in detailgenauer Schilderung führt er ungeschönt vor Augen, wie

angeschossene Tiere – vom Wildschwein bis zum Auerhahn – von seinem Bluthund

gehetzt, erlegt und zerfleischt werden: «Wenn mein Hund Trubatsch einen Hasen

erreicht, seine jungen Zähne ins lebendige Fleisch schlägt und hastig (um

schneller als die Jäger zu sein) Stücke des warmen und blutigen Fleischs direkt

mit Haut und Fell verschlingt, so kann man ein Glück dieser Art auch bei

Menschen für möglich halten (es ist furchterregend und widerwärtig, und

zugleich fühlt man sich hingezogen, es auszuprobieren).»

Das liest sich

wie eine verkappte Erklärung (wenn auch keineswegs als implizite

Rechtfertigung) des Kannibalismus, der zur Zeit des stalinistischen

Hungerterrors in den frühen 1930er Jahren vielfach beobachtet wurde und von dem

der gut informierte Prischwin sicherlich gewusst hat.

•

Man hat Michail

Prischwins Tagebücher – in der Druckfassung insgesamt 18 Bände aus dem Zeitraum

von 1905 bis 1954 – gern als «intim», sogar als «geheim» beziehungsweise als

«verboten» bezeichnet, doch dies trifft bei weitem nicht für deren Gesamtheit

zu. Denn zahlreiche Eintragungen hat der Autor als Entwürfe oder Versatzstücke

für spätere Erzählwerke genutzt. Auch in der Stalinzeit konnte Prischwin

manches daraus problemlos veröffentlichen. Viele Notate sind in seine

autobiographischen Schriften, in seine belletristische oder essayistische Prosa

eingegangen.

Was an den

Tagebüchern (erschienen 1991 bis 2017) «geheim» oder «problema-tisch» gewesen

sein mag, sind weniger seine politischen und kulturkritischen Kommentare aus

den 1930er Jahren als vielmehr die bekenntnishaften Aufzeichnungen des

vorrevo-lutionären Jahrzehnts sowie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis

zu Prischwins Tod. Hier gewinnt der Autor tatsächlich ein persönliches, dabei

keineswegs heroisches Profil als stets zweifelnder Gott- und Wahrheitssucher,

aber ebenso als ein Mensch und Künstler, der unentwegt schwankte zwischen

tiefer Zerknirschung, profunder Nachdenklichkeit und anmaßender

Selbstgewissheit.

Der stattliche, nun in deutscher

Erstübersetzung vorliegende Einzelband aus Prischwins Tagebüchern kann für das

Werk insgesamt naturgemäss nicht repräsentativ sein, bietet aber ein

bedeutsames Teilstück daraus. Das gewichtige Buch präsentiert sich in eindrücklicher,

wenn nicht einschüchternder Manier: 438 Druckseiten, die zur Hälfte auf den wissenschaftlich

hochgerüsteten «Anhang» entfallen, bestehend aus einem detaillierten Anmerkungsapparat,

editorischen Erläuterungen und einem separaten literarhistorischen Essay. Dazu

kommen mehrere Faksimiles aus den Handschriften des Autors, die allerdings

wegen mangelnder Reproqualität unleserlich bleiben und deshalb außer Betracht

fallen.

Die

textkritische Inszenierung des Werks mit den bisweilen allzu weitläufigen

Kommentaren mag zu dessen Verständnis manches beitragen, problematisiert jedoch

unnötig die unbefangene Lektüre, und bei aller bemühten Wissenschaftlichkeit

ist nicht zu übersehen, dass Prischwin hier einseitig als Opfer der

stalinistischen Repression und nicht auch als Helfershelfer und Nutzniesser des

Gewaltregimes dargestellt wird. Selbst sein kruder Antisemitismus findet bei

der Herausgeberin eine durchweg schonende Erklärung (durch Rückführung auf

Dostojewskij und Rosanow) statt der hier erforderlichen dezidierten Widerrede.

Michail

Prischwin, «Дневники / Tagebücher (1936)». Aus dem Russischen, herausgegeben und

kommentiert von Eveline Passet. Nachworte von Eveline Passet und Jutta

Scherrer. Guggolz Verlag, Berlin 2025. 437 Seiten. 34,00 Euro.