Asmus Trautsch: Caird

Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen

Jan Kuhlbrodt

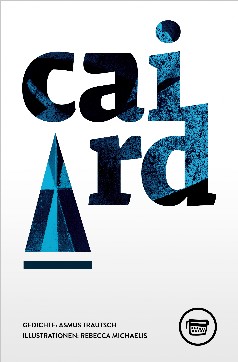

Asmus Trautsch: Caird. Gedichte. Berlin (Verlagshaus Berlin) 2021. 100 Seiten. 17,90 Euro.

Zwischen Liebe und Zorn

Für diese Rezension habe ich einen Titel gewählt, der einem Rocksong der DDR-Band Renft aus den siebziger Jahren entnommen ist, weil das Lied ungefähr zur gleichen Zeit erschien, wie der Bericht des Club of Rome, der damals schon die Klimakatastrophe prophezeite, der wir heute kaum mehr entgehen werden.

Endlich ist im Verlagshaus Berlin der zweite Gedichtband von Asmus Trautsch erschienen. Der Titel des Bandes ist Caird. Er heiß also wie ein Beiboot der legendären Endurance, mit der Anfang des vergangenen Jahrhunderts unter anderem das Packeis erforscht werden sollte, jenes Naturmoment also, das gegenwärtig mit der Klimaerwärmung verschwindet.

Die Illustrationen von Rebecca Michaelis im Buch, oder besser der Bildteil, denn letztlich illuminieren sich Grafik und Text gegenseitig, nehmen abstrakte Formen von Segel und Boot auf und entwickeln daraus serielle Muster. Das kühle Blau des Umschlags, das der Betrachter auch auf die schwarz-weißen Strukturen im Innenteil projiziert, wirkt wie eine Gegenthese zum Anschwellen der Temperatur der Erde, die die Texte grundiert. Wir wissen, es ist zu spät.

Und diese Bewegung andren offenlegen.

Grammatik nur ein Ruder. Geschichte ein Land

von dem wir wegsegeln mit ihm unter Deck.

Es hat eine Weile gedauert, und wenn man mal genauer betrachtet, was der Autor in jener Zeit so alles getrieben hat, er schrieb unter anderem seine Dissertation, übersetzte in einer kleinen Gruppe Ovids Liebeskunst neu und leitet seit kurzem Akademie für Lyrikkritik des Hauses für Poesie, dann nimmt das kein Wunder. Man könnte eher den Eindruck einer gewissen Überhitzung der Betriebstemperatur bekommen. Der Eindruck verfliegt allerdings bei genauerer Betrachtung der Aktivitäten, denn sie erweisen sich als Spielformen, als differenzierter Ausdruck eines Ganzen. Und über dem Ganzen liegt drohend wie eine Wolke das Ende, dem Trautsch letztlich sich entgegenstemmt. Hoffnung entsteht dort, wo sie unmöglich scheint.

„Es ist die plötzliche Aufhebung der Identität an ihr selbst. Sofern dieser Identität ein Wert oder normativer Gehalt zukommt, ist der Wechsel ins Gegenteil eine Gefahr. Die metabole ist der Unheimliche Riss durch die Zeit.“

Die Metabole, der plötzliche Umschlag, ist das Strukturelement,

das Trautsch in den antiken Theatertexten findet, und das für ihn, zumindest im

Rahmen seines Buches „Der Umschlag von allem in nichts“ deren dauernde

Aktualität provoziert.

Denn dieses andauernd Drohende nimmt in der Geschichte nicht

etwa ab, sondern scheint so etwas wie eine Konstante zu bilden. Im Diskurs ist häufig

von der dünnen Decke der Zivilisation die Rede, wie Fritz Bauer es nannte, die,

wenn sie verrutscht, den Abgrund freigibt, und nicht selten kam sie in der

Geschichte ins Rutschen.

Heute, so scheint es, im Zeitalter des Anthropozän, sind wir

dem Abgrund näher als je zuvor. Das

Paradoxe ist, dass unser Eingriff in die Natur, der letztlich in diese

Situation geführt hat, ein Stillhalten verlangt, eine Verlangsamung letztlich

unserer Lebensäußerungen.

Im Band findet sich auf Seite 45 ein Gedicht, das ganz nah

an diese Stelle heranreicht, und es heißt auch: „eine Stelle womöglich“. Ein

Liebender oder eine Liebende fährt mit dem Finger die Konturen eines oder einer

Geliebten entlang, bis zu einer besonders weichen oder empfindlichen Stelle

hinter dem Ohr, die auch das Moment einer besonderen Verletzlichkeit freigibt.

Der Finger des Liebenden und das Metall eines Projektils. Moment einer

Überlagerung. Liebe und Bedrohung.