(Najem Wali:) 25 Jahre Writers in Exile

Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen

Barbara Zeizinger

Najem

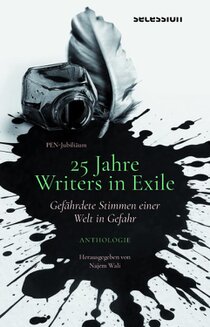

Wali (Hrsg): 25 Jahre Writers in Exile. Gefährdete Stimmen einer Welt in Gefahr.

Anthologie. Berlin (Secession Verlag) 2025. 300 Seiten. 25,00 Euro. ISBN

978-3-96639-092-7

Ein Text lässt sich

nicht töten

»Schriftstellerinnen und Schriftsteller leisten Widerstand, setzen sich für Gerechtigkeit und freie Gesellschaften ein. Dafür werden viele von ihnen verfolgt, bedroht, angegriffen, eingekerkert, verbannt und nicht selten getötet. Solange eine oder einer von ihnen irgendwo nicht frei ist, ist niemand frei.«

Das

schreibt Najem Wali, Vizepräsident des PEN Deutschland und Herausgeber der

Anthologie »25 Jahre Writers in Exile. Gefährdete Stimmen einer Welt in

Gefahr.«

Um

diesen Stimmen dennoch Gehör zu verschaffen, unterstützt der PEN in seinem

Writers-in-Exile-Programm seit 1999 diese Autoren und Autorinnen. Mit Hilfe

einer Projektförderung durch die jeweiligen Bundesbeauftragten für Kultur und

Medien wird Betroffenen dabei geholfen, im deutschen Exil frei zu leben und zu

schreiben. Die vorliegende Anthologie feiert gleich zwei Jubiläen: 100 Jahre PEN-Zentrum

Deutschland sowie 25 Jahre Writers-in-Exile-Programm.

Die

Orte der Verfolgung sind weit über den Globus verstreut. Türkei, Sudan, Belarus,

Afghanistan, Iran, Irak, Kuba, um nur einige nennen. Ebenso vielfältig sind die

Themen, an denen Regierungen und sogenannte Sittenwächter Anstoß nehmen. Oft

ist es Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, weswegen Dichter und

Dichterinnen verhaftet werden. Aber auch feministische Texte oder solche, die sich

mit Homosexualität befassen, können Anlass zur Verfolgung sein.

In

unterschiedlichen, teilweise sehr anrührenden, literarischen Texten erzählen

uns Lyriker, Erzähler, Blogger, Dramaturgen, Journalisten von ihrem Land und

den dort gemachten Erfahrungen. Von ihrer Ohnmacht, ihrem Ausgeliefertsein,

ihrer Verzweiflung und manchmal von Solidarität und von Glücksmomenten, trotz

alledem.

So

schreibt der türkische Schriftsteller Barbaros Altuğ: »Nicht wenn er erlebt,

ist der Mensch glücklich, sondern wenn er sich erinnert.« Dieser Satz könnte

für mehrere Texte als Überschrift gelten, besonders aber für »Secondhand-Zeit« der

Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Darin beschreibt sie die Entfremdung

einer russischen Mutter von ihrem Sohn. Denn während die Mutter immer wieder an

ihre nicht einfache sowjetische Vergangenheit denken muss, lebt der

materialistisch ausgerichtete Sohn in einer oberflächlichen Gegenwart: »Zwischen

uns liegt ein Abgrund, als wären Jahrhunderte vergangen.«

Die

Flucht vor lebensbedrohlicher Verfolgung geht oft einher mit der Trennung von

der Familie. Obwohl in Bangladesch die Säkularisation des Landes in der

Verfassung steht, geriet der Bibliothekar Zobaen Sondhi als Blogger in die

Fänge der Islamisten, da er sich in seinen Texten für Menschenrechte und

freiheitliches Denken einsetzte. In »Auf der Flucht vor der Machete« beschreibt

er, wie sich sein Leben veränderte. »Und so verließ ich mein zeitweiliges

Versteck in Indien und ging zurück nach Bangladesch, wo mich buchstäblich die

Todesangst packte – ich fürchtete von terroristischen Banden überfallen zu

werden.« Schließlich erhält er die Einladung für das Writers-in-Exile-Programm.

Es fällt ihm schwer, sich von seiner Frau und den Kindern zu trennen. Aber

letztlich schreibt er: »Ich muss für die Menschen um mich herum arbeiten, so

gut ich es vermag, und damit ich das kann, muss ich am Leben bleiben.«

So

unterschiedlich die Autoren und Autorinnen in der Anthologie sind, so verschieden

sind die Texte. Da gibt es die hintergründige Geschichte des Ukrainers Alexei

Bobrovnikov »Monolog eines Bleistifts«, in dem er seinen Autor warnt, dass

Geschriebenes sich nie auslöschen lassen würde. »Und der Radiergummi

hinterlässt zu viele Spuren. / Man kann sich nicht reinwaschen. / Ein Text

lässt sich nicht töten. / Er bleibt in jedem Fall.«

Bùi

Thanh Hiếu aus Vietnam begegnet der Bedrohung mit Humor. »In Tagebuch einer

Ausreise. Das Verhör« beschreibt er, wie er den Ermittlungsbeamten raffiniert

an der Nase herumführt. »Ich krümmte mich vor Lachen«, schreibt er.

Gerne

würde ich noch aus vielen Texten zitieren, viele Autoren und Autorinnen genauer

vorstellen. Doch lesen Sie selbst. Nicht nur die Geschichten und Gedichte

zeigen uns, wie wertvoll das Writers-in-Exile-Programm ist. Zusätzlich zu den Geschichten

erhält der Leser durch die ausführlichen Biografien Informationen über die

Herkunftsländer.

Najem

Wali in einem Vorwort und der ehemalige Präsident des PEN-Zentrums Deutschland José

F.A. Oliver in einem Nachwort erweitern in ihren Essays die Thematik des Buches.

Exil als unendliche Geschichte, als eigentliche Verfasstheit jedes schreibenden

Menschen, Exil, für das es viele Sprachen gibt.

Lassen

Sie mich etwas hoffnungsvoll schließen. Mit Zeilen aus einem langen wunderschönen

Gedicht von Volha Hapeyeva aus Belarus:

kinder kommen vom strand zurücksie können noch nicht lesen oder schreibensie müssen alles in sich selbst tragenso wächst das gedächtnissie zappeln plaudern streiten tummeln sichund plötzlichnimmt eins die hand des anderenso einfach und natürlichwessen hand – spielt keine rolleeines freundes oder eines feindesdie sind noch nicht hierdie kommen später mit den buchstabenjetzt gibt es nur hier und jetztund das gefühl der hand, die auf dem weg zur hand istum zusammen zu seinwenn es gefährlich wird