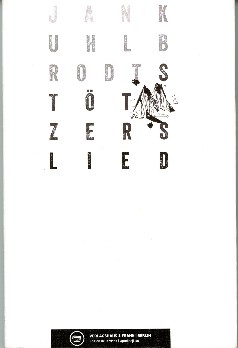

Jan Kuhlbrodt: Stötzers Lied

Jayne-Ann Igel

„Wir leben im Vorübergehen“ (J. Kuhlbrodt)

Anmerkungen zu Jan Kuhlbrodt: Stötzers Lied

Stötzers Lied – ich würde eher von einem Gesang sprechen, wie Jan Kuhlbrodt selbst sein Langgedicht im Untertitel bezeichnet, von einem Gesang, der episch ist, dem Epos nahe, auch wenn hier nicht von „Helden“ die Rede ist oder Schöpfungsmythen ... Doch der Autor nimmt bewußt Bezug auf tradierte Versmaße und lyrische Formen; im spielerischen Umgang damit entsteht dann oft etwas, das es in dieser Weise noch nicht gegeben hat. Das trifft auch auf den vorliegenden Text zu, in dem Kuhlbrodt mit Leichtigkeit und Stringenz vermittels des Protagonisten Stötzer einen weiten geschichtlichen Raum zu eröffnen vermag. Stötzers Leben steht gleichsam für eine ganze Zeitspanne, die Nachkriegszeit im Osten Deutschlands, die Jahre bis zur Wende in der DDR; ab und an erscheint er auch wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit, und am Ende wird er gar Wiederauferstehung feiern, nachdem er den Weg alles Irdischen gegangen. Das Erzähl-Ich wie Stötzer werden in dieser in Kapitel unterteilten Saga von Leben, Tod und Wiederauferstehung von einem Erinnerungsstrom getragen, und damit verknüpft ist der kritische Blick aufs Heute. Im Gesang finden sich zudem Einlagerungen, die in bester Theatertradition Embolium (Zwischenspiel, Einschub) genannt werden, es sind Gedichte, die zum Teil vom Erzählten abstrahieren, eine andere Perspektive ins Spiel bringen. In etlichen Momenten spiegelt sich in der Gestalt Stötzers auch die Geschichte des Autors, erscheint Stötzer bisweilen als alter ego des Autors, und dies nicht nur, weil die für ihn wesentlichen Bezugsorte auch für das Autoren-Ich von Bedeutung sind.

Den Rück- wie Draufblicken eignet oft der Charakter eines philosophisch-geschichtlichen Diskurses, der dennoch anschaulich und sinnlich bleibt, weil untersetzt mit konkreten Erfahrungen, Dingen, Hintergründen. Hier wird ein Zeitalter besichtigt, und dies bezieht sich nicht allein auf das Leben in der DDR, vielmehr werden ebenso Freiheitsversprechen wie Einengungen durch die gegenwärtige Gesellschaft reflektiert, äußerst tiefsinnig, hintergründig und ironisch. Die Folie dafür bilden die Städte, die Stadträume von Leipzig, Chemnitz und Halle-Neustadt, durch die sich Stötzer und das Erzähler-Ich im Dialog bewegen. Deutsche Bücherei, Reichsgericht, Bilder-museum und der Bedeutungsklotz Völkerschlachtdenkmal geraten in den Blick, mit ihrem architektonischen Charakter wie als Bauwerke, die symbolträchtig eine Geschichte verkörpern, auch eine Geschichte der Deutungen, der eigenen Wahrnehmung.

Auch für mein Leben sollten die genannten Orte Fixpunkte darstellen, nicht nur in physischer Hinsicht – ich erinnere mich beispielsweise der Witze und düsteren Mutmaßungen, die sich um den Bedeutungsklotz drehten, an dem mich der Weg zur Schule vorbeiführte und von denen eine besagte, die Nazis hätten noch vor Kriegsende unterirdische Gänge und Räume angelegt, unter den Erdaufschüttungen rund um das Denkmal. Dazu die Zählopfer, jene, die des Lebens überdrüssig ...

Stötzer ist einer, der dem Gedächtnis der Stadt, das unter dem Pflaster zu finden, auf der Spur ist, ihrem Wandel, den Wandlungen; der ein Gespür für die Funktionalität von Stadträumen hat und eigene Ideen dazu entwickelt, Szenerien entwirft. Wir werden sowohl Zeugen einer Poetisierung dieser Räume als auch ihrer Erörterung. Vergleichbares ist wohl kaum zu entdecken in der zeitgenössischen deutschsprachigen Dichtung. Immer wieder kommen dabei die großen Lebensthemen zur Sprache, etwa wenn er über das Existente und das Nichtexistente philosophiert und zu dem Schluß gelangt, daß Letzteres wohl einen gravierenderen Einfluß auf unser Leben ausübt. Stötzer generiert dabei wunderbare Sentenzen, die nachschwingen und Denkräume eröffnen. Das Nichts, zitiert der Autor ihn an einer Stelle, habe all die Hebel in der Hand. Es ragt uns ins Sein und dominiert es. Ein Gang durch die Stadt mit Stötzer ist wie ein Gang durch die Zeit, ihre Schichtungen. In einem Kapitel, das mit „Passage“ überschrieben ist, heißt es in einer Zeile: alles Finale stirbt. Utopien selbst stellen für ihn eher etwas Finales dar, etwas Ausgedachtes, das in dieser Gestalt nicht mehr ausbaufähig ist. Die beiden klopfen dies alles im Zwiegespräch ab, mit dem Blindenstock Sprache, der die Gegenstände zum Klingen bringt ...

Stötzer ist auch einer, der bezweifelt, daß es kosmisch je einen Anfang gegeben, bewiesen wäre jedenfalls nichts. Und zum andern überzeugt ist, daß alles Enden auch einmal endet. So mag es vielleicht nur logisch erscheinen, daß seine Herkunft im Dunkeln bleibt, man anzunehmen versucht ist, er hätte schon immer existiert.

Sterben sei wie anderes nur Episode. Nicht wiederholbar vielleicht zitiert der Erzähler Stötzer, und läßt ihn schließen: Wir leben im Vorübergehen.

Dresden, 29. August 2013

Jan Kuhlbrodt: Stötzers Lied. Gesang vom Leben danach. Berlin (Verlagshaus J. Frank) 2013. 179 Seiten. 13, 90 Euro.